Zwei Jahrzehnte Naturwaldreservate

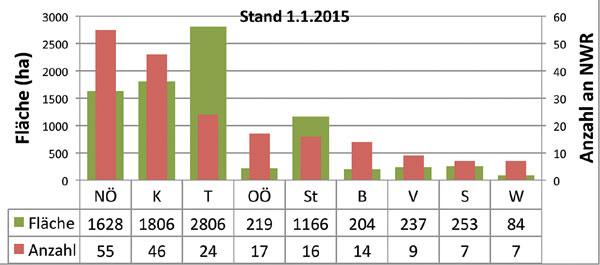

20 Jahre Naturwaldreservate, 195 Naturwaldreservate mit 8403 ha Gesamtfläche – fast ein kleiner Nationalpark. Forschung in Naturwaldreservaten ist Langzeitforschung. Diese kostet Zeit und Ressourcen. Und die langjährigen Beobachtungsflächen werfen bereits Früchte ab.

Das österreichische Naturwaldreservate-Programm wurde 1995 ins Leben gerufen. Anlass waren die Resolutionen der Ministerkonferenz zum Schutz des Waldes in Europa 1993 in Helsinki. Dabei verpflichteten sich die Forst- und Umweltminister zum Aufbau eines zusammenhängenden, für alle Waldtypen repräsentativen Netzes von Waldschutzgebieten.

Im Gegensatz zu politischen Absichtserklärung der MCPFE beinhaltet das Protokoll Bergwald der Alpenkonvention eine gesetzliche Verpflichtung zur Einrichtung von Naturwaldreservaten, allerdings sehr unbestimmt „in ausreichender Größe und Anzahl“, aber mit einem klaren Bekenntnis zu vertraglichen Regelungen.Die Grundlagen des Programmes sind noch immer zeitgemäß

Im Jahr 1995 wurde ein Rahmenkonzept entwickelt, das in die Forstlichen Grundsätze des Bundes für die Einrichtung eines österreichweiten Netzes von Naturwaldreservaten (NWR) mündete. Diese sind nach wie vor modern und aktuell. Sie beinhalten ganz bewusst keine strengen Flächenforderungen in Hektaren oder Prozent, sondern sind auf die Repräsentativität eines NWR-Netzes ausgerichtet. Definition Naturwaldreservate

Alle in Österreich vorkommenden Waldgesellschaften sollen, differenziert nach Wuchsgebieten, darin vertreten sein. Mit der Umsetzung und dem Aufbau des Netzes wurde das Bundesforschungszentrum für Wald (BFW) betraut, die rechtliche und finanzielle Abwicklung erfolgt durch das Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft (BMLFUW).

Das Rahmenkonzept baut auf drei gleichrangigen Zielen auf: Beitrag zur Erhaltung der biologischen Vielfalt, Monitoring und Forschung sowie Nutzung als Bildungsobjekte. Der Vorgang der Auswahl, Einrichtung und der weiteren Betreuung wurde festgelegt.

Auf dem Rahmenkonzept beruhen die Vertragsgrundsätze:

- Freiwilligkeit

Jeder Vertragsabschluss erfolgt nur auf ausdrücklichen Wunsch des Waldeigentümers oder der -eigentümerin. Er lädt das BFW zur Prüfung ein, ob seine Waldfläche als Naturwaldreservat geeignet ist und ob daran Bedarf besteht.- Vertragsnaturschutz

Der 1995 zwischen den Vertragspartnern und -partnerinnen ausverhandelte Vertrag wurde bisher noch in keinem Fall geändert. Der Waldeigentümer und die -eigentümerin verzichten auf die forstliche Nutzung seiner Waldfläche und erhält dafür ein jährliches Entgelt.- Langfristigkeit

Die Verträge wurden auf 20 Jahre angelegt. Der Bund hat eine Option auf Weiterverlängerung um weitere 20 Jahre.- Ausstiegmöglichkeiten

Unter bestimmten Bedingungen kann der Waldeigentümer und die -eigentümerin auch vorzeitig aus dem Vertrag aussteigen. Bisher wurde diese Möglichkeit erst von zwei Vertragspartnern wahrgenommen.- Jährliches Entgelt

Ein jährliches Entgelt wird nach vereinbarten Regeln entrichtet. Die entgeltliche Überlassung ist ein Teil der nachhaltigen Waldbewirtschaftung und generiert ein regelmäßiges Einkommen.Auch die Flächenauswahl und die Handhabung von Ausschließungs- oder Aufhebungsgründen beruhen auf dem Grundsatz-Konzept und erfolgen ausschließlich auf Ersuchen oder Antrag des Eigentümers oder der Eigentümerin. In der Regel wirken die regionalen Behördenvertreterinnen oder Kammerberater als Vermittler.

Die Bedarfsprüfung erfolgt nach dem einfachen Grundsatz, dass jede in einem Wuchsgebiet vorkommende Waldgesellschaft darin zumindest durch ein NWR vertreten sein soll. Das BFW erstellt ein Gutachten über die ausgewählte Fläche.

Dieses begründet einerseits die Eignung des NWR gegenüber dem Steuerzahler und der Steuerzahlerin, andererseits wird durch das Gutachten das jährliche Entgelt für den Eigentümer oder die Eigentümerin (keine Entschädigung, sondern Entgelt!) ermittelt.

Der aktuelle Stand

Nach umfangreichen Vorarbeiten wurden am 28. August 1996 in Neckenmarkt die ersten beiden Verträge unterzeichnet. Der heutige Stand beträgt 195 NWR bei 8403 ha Gesamtfläche.

20 Jahre Erfahrungen und Konsequenzen

Eine regelmäßige Kontrolle und Revision der NWR sind erforderlich. Wir verstehen dabei Kontrolle als Kommunikation mit den Eigentümern und Eigentümerinnen. Grenzen und Beobachtungseinrichtungen müssen instand gehalten werden. Es ist leicht, ein NWR zu etablieren, aber schwierig, über Jahrzehnte zu erhalten.

Die Kooperation mit Eigentümern und mit Behörden ist unbedingt notwendig. Wir statten nicht nur Routinebesuche ab, sondern wir kommen rasch, wenn wir gerufen werden. Insbesondere Insektengradationen erfordern rasches, gemeinsames Handeln (beispielsweise rasche und fachkundige Entscheidung, ob eine Bekämpfung erforderlich ist). Wir beziehen dabei die Waldeigentümer und -eigentümerinnen immer ein, bei Kontrolle und Revision, aber auch bei allen anderen Aktivitäten wie Exkursionen und Führungen, Forschung etc (Checkliste für Musterverträge).

Die bestgehüteten Datensätze sind wertlos, wenn nicht die dazugehörigen Probeflächen im Gelände so instand gehalten werden, dass sie auch nach Jahrzehnten wieder aufgemessen werden können. Die genaue Dokumentation nicht nur von Forschungsergebnissen, sondern aller, aus heutiger Sicht scheinbar belanglosen Vorkommnisse in den NWR ist notwendig. Forschung in Naturwaldreservaten ist Langzeitforschung. Diese kostet Zeit und Ressourcen.

Aber nun wird’s interessant: Die langjährigen Beobachtungsflächen werfen Früchte ab. Der Wert der Beobachtungsflächen steigt geradezu exponentiell mit der Dauer ihres Bestandes. Vieles ist nicht untersucht. Wir finden eine Akkumulation der Biomasse, wissen aber nichts über die CO2-Speicherung in den Böden, Zersetzungsraten, Veränderungen in der krautigen Vegetation, Habitatelemente und Habitatqualität.

Jedes Naturwaldreservat ist etwas Einzigartiges, ein Unikat. Die Eigentümer und Eigentümerinnen können stolz auf ihre Flächen sein. Das ist die beste Gewähr dafür, dass das Naturwaldreservate-Programm langfristig funktionieren kann.

Quelle: waldwissen.net